青春助振兴,实践展担当。当乡村振兴的号角在齐鲁大地吹响,一群怀揣理想的青年正在用脚步丈量土地,以专业赋能基层。小葵花向阳实践团秉持“专业赋能,乡村振兴”的初心,带着知识与热忱奔赴临沂市费县梁邱镇,在新柱子村与上阳庄村的田埂地头、民宿院落间,书写了一段青春与乡土交融的实践故事。

青春集结:行囊装满理想,脚步迈向乡土

七月的风裹挟着麦香,实践团的成员们整理好行囊——里面装着专业书籍、拍摄器材,更装着为乡村振兴添砖加瓦的热忱。这支分工明确的队伍里,财务组手持计算器与Excel表格,准备为基层账目理清脉络;宣传组带着脚本框架与剪辑软件,计划让乡村故事传遍网络;拍摄组扛起相机,要把乡土之美定格成永恒。“我们不仅是来实践的,更是来学习的。”出发前,团队成员们互相鼓劲。一周的时间不长,但大家深知,脚下的每一寸土地都藏着学问,每一次交流都能碰撞出成长的火花。带着这份初心,实践团正式踏上了梁邱镇的土地,开启了这场“把论文写在祖国大地上”的实践之旅。

新柱子村南山里民宿:让乡村之美,被更多人看见

穿过蜿蜒的山路,新柱子村的南山里民宿群映入眼帘。这里的七彩风车谷民宿,是“企业+村集体+农户”模式的生动注脚——村集体通过合作社盘活闲置宅基地,政府牵头完善水电路网,企业注入运营活力,农户在家门口就能分享发展红利。国家层面鼓励民宿与电商融合的政策春风,更让这片土地充满机遇。

01直播间里的“乡土流量密码”

“家人们看过来!这扇窗推开就是青山,清晨能被鸟鸣叫醒~”实践团的直播镜头里,民宿的木质回廊、庭院里的瓜果藤蔓、周边的梯田风光一一呈现。成员们化身“乡村导游”,从房型细节讲到农耕体验,从山间步道聊到特色农家菜,屏幕上的点赞与提问不断滚动。精心剪辑的宣传视频更是藏着巧思:木质秋千在树荫下轻轻晃动,麻绳编织的吊椅上还留着游客坐过的温度,墙角的土锅冒着袅袅炊烟,旁边的小菜园里,茄子紫得发亮,黄瓜顶着黄花——这些带着“家的味道”的细节,被镜头一一捕捉。直播结束的当天下午,原本空置的民宿就迎来了爆满,连邻市的网友都来咨询预订——乡土之美,就这样通过屏幕走进了更多人的心里。

02账本里的“共赢哲学

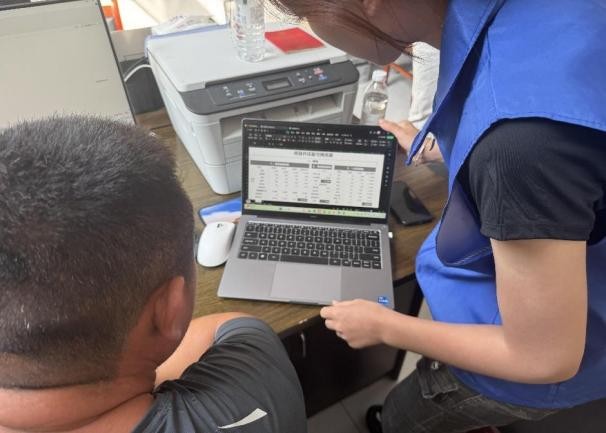

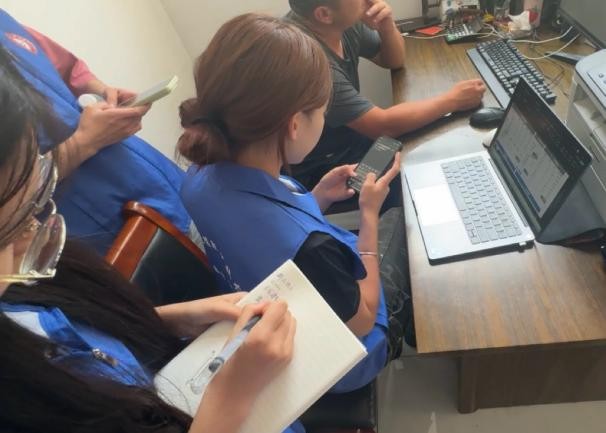

在民宿办公室,财务组的同学们正围着负责人请教账目管理。“原来农户的房屋租金要计入集体收益,水电费要按实际损耗分摊。”书本上的会计理论,在一本本手写账册里有了温度。作为“回礼”,同学们拿出政策手册,细细讲解民宿行业的免税优惠:“线上就能申请开票,不用再跑镇里啦。”负责人翻着手机操作界面,眼里的惊喜藏不住:“这一下能省不少功夫!”知识的双向流动,既让学生们吃透了实践经验,也让民宿运营插上了效率的翅膀——这正是“专业赋能”最动人的模样。

上阳庄大棚:泥土里的学问,表格里的希望

走进上阳庄的大棚区,藤蔓缠绕的支架下,荒草正等待清理。“这里下半年要种植,得先把地整利落。”负责人的话刚落,实践团的成员们已经俯下身子。汗水浸湿衣衫,手掌磨出红痕,但看着清理干净的田垄,大家笑着说:“这才是最接地气的‘劳动教育’。”

01从数据里长出“种植指南”

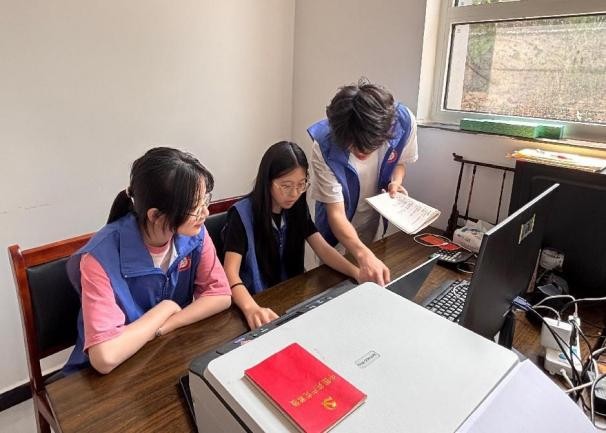

“之前种甜瓜,成本和收入总是算不清……”负责人递来一沓厚厚的账单。财务组立刻行动起来:化肥费用、大棚租金、人工成本、预期产量与售价……一行行数据在Excel表格里分类、计算、可视化。当柱状图清晰显示“夏季种植黄瓜利润率高于茄子”“每亩地滴灌系统能省30%水费”时,农户们凑过来点头:“这样一看,种啥、咋种,心里就亮堂了!”这些带着“泥土味”的表格,不仅是种植决策的参考,更藏着实践团的用心:每一个数据都反复核对,每一项建议都结合当地气候——专业知识,就这样在田埂上结出了实用的果实。

云端对话工厂:特殊情境里的“应变课堂”

因高温暂停生产的当地工厂,没能拦住实践团的调研脚步。成员们通过视频连线与厂主聊起了账目管理:“原材料库存怎么盘点?”“工人计件工资怎么核算更合理?”屏幕那头,厂主的困惑被一一记下;屏幕这头,同学们结合会计知识提出建议:“可以试试分批法核算成本,能更精准控制损耗。”“原本以为线上交流效果会打折扣,没想到收获这么大。”团队成员说。这场特殊的“云调研”,不仅让大家学会了灵活应变,更懂得了:解决基层问题,既要懂公式,更要懂人情;既要守原则,更要接地气。

实践感悟:青春与乡土的双向奔赴

一周的时间,在日出而作、日落而谈中悄然走过。当实践团收拾行囊时,每个人的笔记本里都写满了故事:“民宿阿姨教我晒柿子干,说‘做事和晒果子一样,急不得’——这比课本里的‘权责发生制’更让我难忘。”“大棚里拔草时发现,最硬的土块下反而藏着最多的蚯蚓,就像乡村振兴,越难啃的硬骨头里越有机会。” “帮工厂算清一笔糊涂账时,厂主说‘不愧是受过专业教育的大学生,你们来了,我们心里就有底了’——原来专业的价值,能让人这么踏实。” 青春的意义,从来不止于书本里的答案。小葵花向阳实践团的梁邱镇之行,让“乡村振兴”从政策术语变成了可触可感的实践:是直播间里上涨的预订量,是表格里清晰的成本线,是农户脸上舒展的笑容。未来,这支年轻的队伍还将继续出发。因为他们知道,乡村振兴的画卷上,需要更多青春的笔触;而青春的成长轨迹里,最动人的一笔,永远写在祖国的大地上。

作者: 万倩倩 编审:毕春晖