为挖掘非遗时代价值、助力传统戏曲活态传承,山东工程职业技术大学“乡遇仲夏”三下乡实践团队走进济南章丘,开展了为期五天的五音戏专题调研与传承实践活动。团队通过走访交流、实地考察、创新传播等方式,近距离感受五音戏的魅力,为这一国家级非遗的传承注入青春活力。

1文献为阶触摸三百年戏脉

实践伊始,团队召开启动会议明确方向与分工,随即投入资料梳理。泛黄的地方志记载着五音戏最早的民间印记,严谨的学术文献剖析着其独特艺术价值。这颗扎根山东中部的戏曲明珠,已在乡土间流转近三百年,2006年跻身首批国家级非物质文化遗产名录。它的唱腔藏着齐鲁大地的乡土韵律,带着庄稼地的清新;表演满是市井生活的烟火气,映着百姓的喜怒哀乐,是当地群众心中不可替代的文化符号。

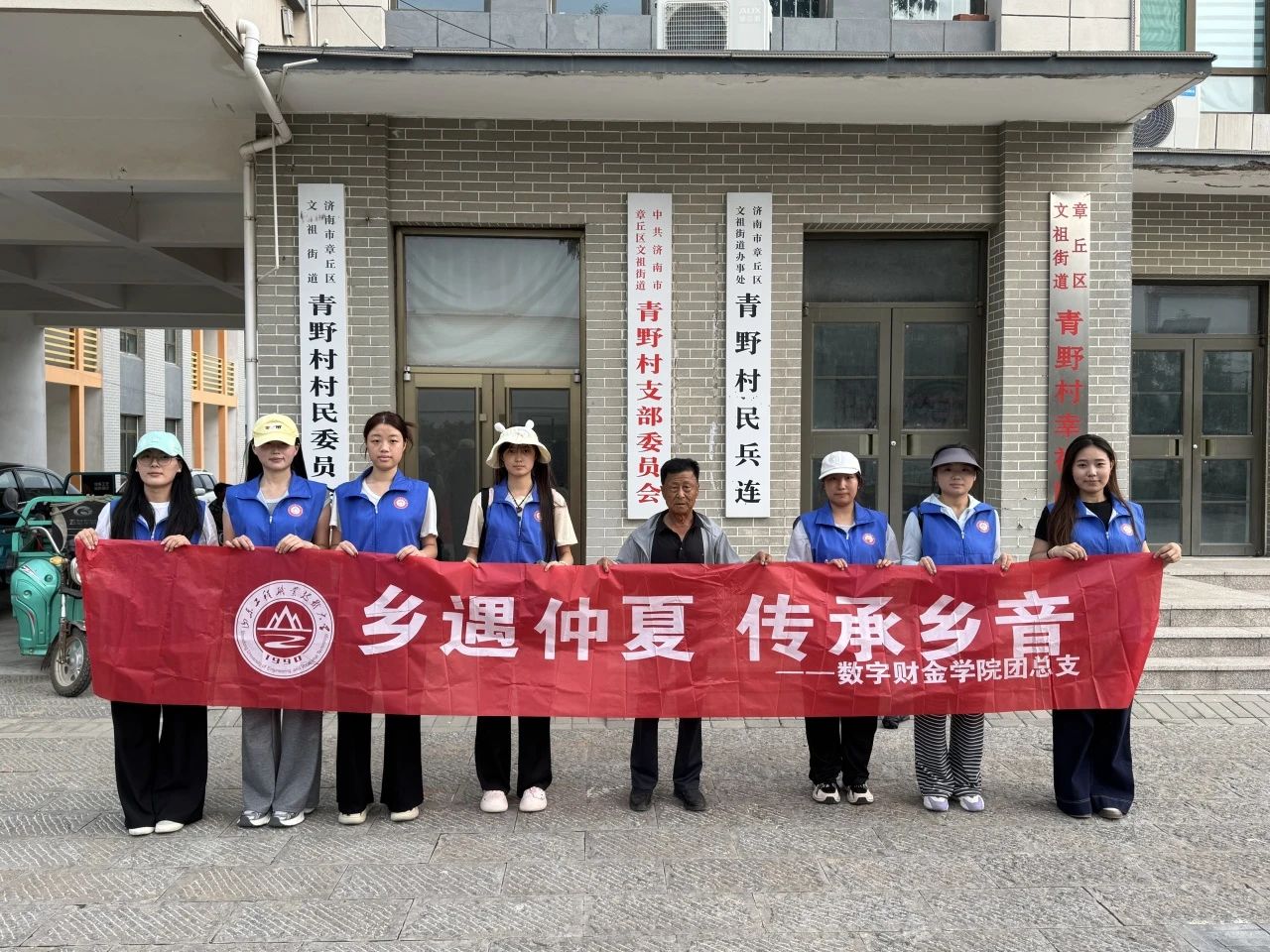

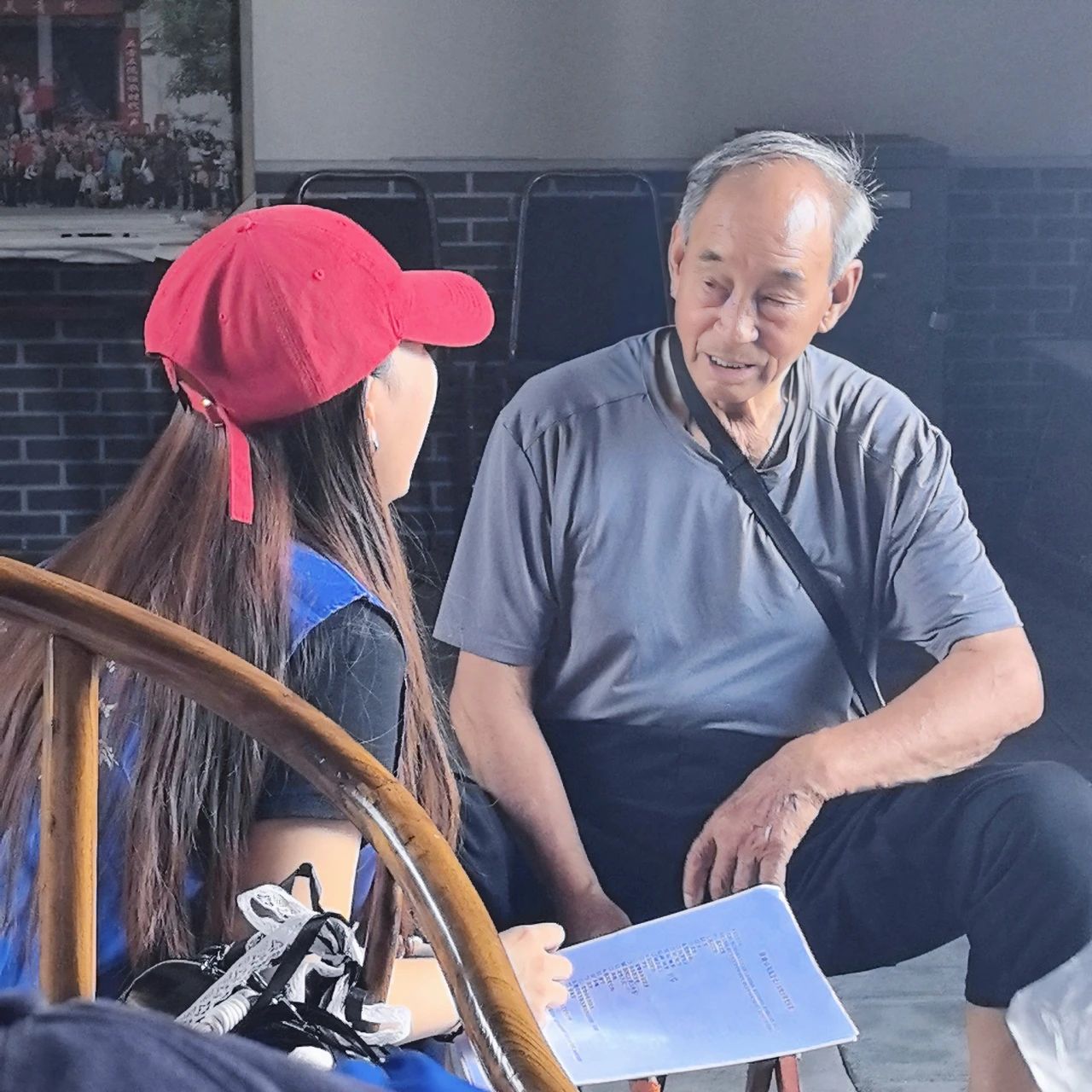

2青野村头聆听传承之困

第二天,队员们踏着晨光走进青野村,入户走访村民。斑驳木门后,老人们的讲述揭开五音戏的过往荣光。一位大娘捻着褪色的绣花手帕感叹“愿意学戏的太少了”,让队员们心头沉重。流行文化冲击、演员队伍老龄化、年轻一代兴趣缺失等现实困境,让大家深刻意识到:非遗传承不仅是技艺“传帮带”,更要让年轻人“看得懂、愿意爱”。

3博物馆里静品岁月戏韵

第三天,团队再次来到五音戏发源地青野村,探访村口老槐树旁的五音戏博物馆。灰瓦土墙间,展柜里的宝蓝色旦角戏服绣纹褪色却针脚细密,领口汗渍似映着当年演员的汗水;老旧四胡琴杆包浆温润,琴弦虽松似低吟过往曲调;泛黄剧本手稿毛笔字工整,边缘满是翻阅折痕;墙角播放机循环着上世纪五六十年代的黑白演出影像,演员表演依旧鲜活,让人瞬间穿越百年戏史。

4古城戏台师承名家学精髓

第四天清晨,队员们奔赴章丘明水古城,在飞檐翘角的古戏楼见到五音戏代表性传承人马乃转老师。马老师演唱《龙凤配》,清亮圆润的唱腔似山涧清泉,又带泥土芬芳;眉眼、脚步间尽显“句句含情、字字带韵”的境界。她坦言五音戏的魂在“接地气”,结合数十年从艺经历细讲唱腔“气口”的巧思,并示范基础身段。队员们模仿时的生涩,更让大家体会到“台上一分钟,台下十年功”的深意。

5趣味传承播撒青春火种

第五天,“五音戏趣味传承日”在章丘区图书馆开展。队员们将民间故事融入色彩明快的绘本,卡通版“小月姑娘”的水袖化作天边云彩。明亮室内,孩子们跟着学习五音戏身段,抬手伸展间满是对古老艺术的好奇与探索,传统艺术传承的种子在此悄然萌芽。

五天实践转瞬即逝,队员行囊里装满收获:有老艺人的叮嘱、孩子们模仿戏角的模样、记录困境的笔记,更有创意绘本与游戏方案。这次“三下乡”让“城里娃”重新认识脚下土地,明白乡音里的韵律、戏文里的善恶是民族鲜活的根。正如五音戏经典唱词“新枝接旧干,花开别样红”,青春力量的注入,终将让这门古老艺术在新时代绽放更动人的光彩。

作者: 万倩倩 编辑:靳柳 编审:毕春晖