为深入了解大运河文化遗产的保护与传承,探寻地方历史文脉,近日,我校“三下乡”社会实践活动-从容应“队”实践团队走进山东省东平县,先后探访东平湖、东平非物质文化遗产中心、戴村坝及罗贯中纪念馆,在实地研学中感悟历史底蕴,汲取文化力量。

东平湖上忆漕运,水韵悠悠话古今

团队首站来到东平湖。作为大运河的重要水源地和水上枢纽,东平湖烟波浩渺,两岸风光旖旎。队员们乘船穿行于湖面,听当地向导讲述运河漕运的过往:“这里曾是南粮北运的必经之路,商船往来如梭,热闹非凡。”如今,东平湖既是生态宝库,也是运河文化的“活化石”,队员们实地观察了湖区生态保护措施,深刻认识到“绿水青山就是金山银山”的实践意义。

非遗中心品匠心,传统技艺焕新生

离开东平湖,团队来到东平县非物质文化遗产中心。在非遗展厅内,东平渔鼓、腊山道教音乐、接山面塑等非遗项目令人目不暇接。通过视频中非遗传承人展示了渔鼓表演,清脆的鼓点与悠扬的唱腔相得益彰,队员们被这门古老艺术的魅力深深吸引,仿佛如身临其境般。“这些非遗是东平人民智慧的结晶,更是运河文化滋养的成果。”团队负责人感慨道。通过与馆场工作人员交流,队员们不仅感受到非遗传承的不易,更坚定了守护文化根脉的决心。

戴村坝前叹奇迹,千年工程显智慧

随后,团队前往被誉为“运河之心”的戴村坝。这座始建于明代的水利工程,是大运河畅通的关键设施,至今仍在发挥作用。站在坝顶,看着水流奔腾而过,队员们惊叹于古代工匠的智慧与创造力。“戴村坝的设计兼顾了防洪、灌溉、航运多重功能,堪称古代水利工程的典范,被誉为‘北方都江堰’”。当地水利专家的讲解,让队员们对古代劳动人民的匠心精神有了更深刻的理解,也体会到大运河作为“活态遗产”的独特价值。

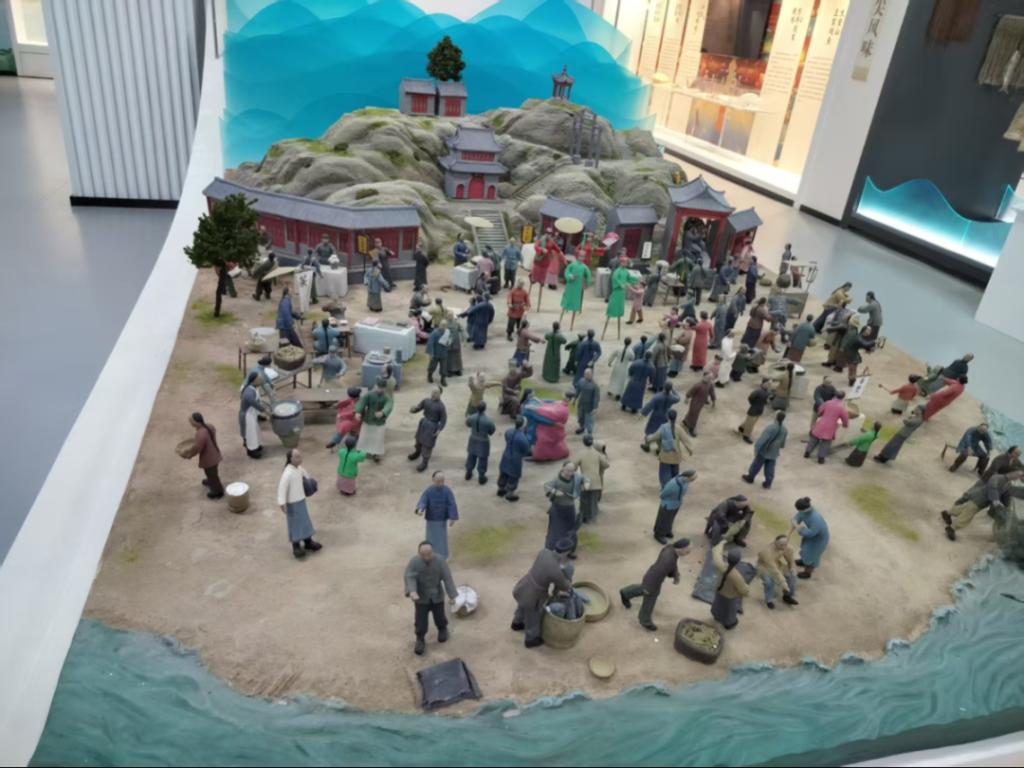

品三国水浒韵,探贯中笔墨魂

活动最后一站,团队探访了罗贯中纪念馆。作为《水浒传》《三国演义》作者的故乡,东平深厚的文化底蕴在此展现得淋漓尽致。馆内的文献资料、场景复原,生动再现了罗贯中的创作历程与时代背景。队员们在“水浒文化”展区驻足良久,纷纷讨论着运河沿岸的市井生活如何为文学创作提供了丰富素材。“原来文学与地域文化的联系如此紧密,大运河不仅滋养了一方水土,更孕育了璀璨的文学瑰宝。”

此次东平之行,团队成员通过实地走访,将课本上的运河文化知识与现实场景深度结合,既领略了自然与人文的交融之美,也感受到传承与保护的责任之重。大家表示:将把此次实践所得转化为学习动力,以青春之力助力文化传承,让大运河文化在新时代焕发新光彩。

从容应”队”

学生团长:刘心雨

指导老师:于雯雯

队员:李芮萱 张梦琪 管明勤 刘子骞

地点:山东省泰安市东平县人民政府